症状・疾患を知ろう

便秘

便秘は女性を中心に、実は多くの人の悩みとなっています。自分の便秘の傾向を深く知ることで、自分に合った正しい対処法を見つけましょう。

便秘とは

便秘とは、便中の水分が乏しく便が硬くなる、もしくは便の通り道である腸管が狭くなり排便が困難、または排便がまれな状態をいいます。通常は1日に1~2回の排便がありますが、2~3日に1回の排便でも排便状態が普通で、本人が苦痛を感じない場合は便秘といいません。しかし毎日排便があっても便が硬くて量が少なく残便感がある場合や、排便に苦痛を感じる場合は便秘といえます。※

便秘になると、腹痛やお腹の張り(腹部膨満)だけでなく、肌あれ、吹出物などの症状が伴い、ひどくなると食欲不振や頭重などを伴う場合もあります。また、硬い便を排泄するために、いきんで肛門に負担がかかり、痔になりやすくなるのも心配です。

便秘を訴える人の割合は、その定義や調査方法によって大きく異なります(2~28%)が、国民生活基礎調査(平成28年・厚生労働省)によれば、女性に多く、男性2.5%に対し女性は4.6%となっています。50歳以下の若年層では女性の比率が多いのですが、加齢に伴い男女とも便秘に悩む方の比率が増える傾向にあり、70歳以上の高齢になると、特に男性の比率が増え男女の差がなくなる傾向があると報告されています。

※出典:慢性便秘症診療ガイドライン2017(南江堂)

便秘の症状とタイプ

日本では、器質性・症候性・薬剤性・機能性(痙攣性・弛緩性・直腸性)という分類が以前より広く用いられていました。また「慢性便秘症診療ガイドライン2017」では、新たに病態による分類と器質性・機能性といった原因による分類を合わせて勘案した分類が行われています。しかしながら、便秘の症状や原因はさまざまで、大腸の病気などのために腸管が狭くなり、便が通りにくくなっている場合や、糖尿病などの基礎疾患あるいは服薬中のお薬が原因で生じる便秘など、専門的な検査や知識が必要なケースがあり、自己判断で漫然と対処を続けることは好ましくありません。

便秘はごく身近な健康問題で軽視されがちですが、便秘を改善するには、便秘についてよく知ることからはじめましょう。排便のメカニズムや便秘のタイプ、原因などを知ることで、自分に適した対処法が見えてきます。

(出典:慢性便秘症診療ガイドライン2017(南江堂)、厚生労働省ホームページ e-ヘルスネット)

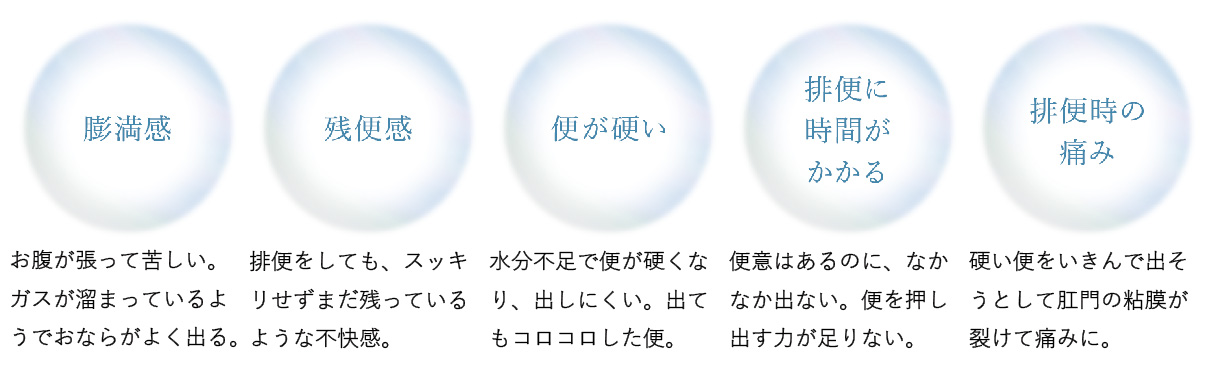

便秘症状のサイン

便秘だと思う不快感は人それぞれ違いますが、排便の回数が減り、次のような不快な自覚症状が現れたら便秘の可能性があります。

便秘のタイプ

セルフメディケーションの対象となる一般的な「便秘」タイプについては、生活環境の変化によって一時的に起こる急性便秘と、生活習慣の乱れなどから腸の機能が低下し、日常的に不快感が続く慢性便秘に大きく分けることができます。

「急性」タイプと「慢性」タイプの便秘

急性タイプの便秘は、日頃は便秘で悩むことはないのに、旅行や無理なダイエット等、急な生活習慣・環境の変化により腸の機能が低下し、一時的に起こる便秘です。普段の生活リズムを取り戻すと改善されるのが特徴ですが、生活習慣を改善しても、便秘が長期間続く場合は、一度、医療機関で検査を受けるようにしましょう。

慢性タイプの便秘は、食生活の乱れ、運動不足、便意のがまんなど、さまざまな生活習慣の原因により腸の機能が低下し、日常的に不快感が続くタイプです。特に、便意があっても排便せず、がまんを繰り返す生活習慣がある方は、便意が感じづらくなり、刺激の強い便秘薬でないと排便しづらくなる恐れがあるため、注意が必要です。

「急性」および「慢性」タイプでも、治療中の病気や薬の服用がある、激しい腹痛や発熱、血便などの症状、急な体調の変化や悪化が認められる場合は、セルフメディケーションで対処可能な範囲ではない可能性があるため、専門医または病院を受診しましょう。

便秘薬の種類と選び方

自分に合った便秘薬を見つけよう

便秘薬に含まれる成分はさまざまです。便秘の種類や体調によって合わない成分もありますので、自分に合う便秘薬や成分を見つけることが大切です。

便秘薬に配合されている主な成分と特長

| 主な成分 | 作用・特長 | |

|---|---|---|

| 塩類成分 | 酸化マグネシウム、 水酸化マグネシウムなど |

腸内へ水分を集めて便をやわらかくして膨らませることにより、排出します。 |

| 膨潤性成分 (ぼうじゅんせい) |

プランタゴ・オバタ種皮などの食物繊維など | 腸内で水分を吸収し便を膨張させやわらかくするとともに、便の容量を増やすことにより、ぜん動運動を亢進させます。 |

| 刺激性成分 | ビサコジル、センナ、ピコスルファート、アロエなど | 腸粘膜や神経を刺激し、鈍った腸のぜん動運動などを亢進させ、優れた排出効果を発揮します。 |

| 浸潤性成分 (しんじゅんせい) |

DSS (ジオクチルソジウムスルホサクシネート)など |

腸内へ水分を引きよせて便をやわらかくし、界面活性成分が便を包んで滑りやすくします。一般用医薬品の便秘薬では、刺激性成分と合わせて配合されている成分もあります。 |

| 漢方成分 | 大黄甘草湯、麻子仁丸など | 腸粘膜や神経を刺激し、腸のぜん動運動などを亢進させ、排出効果を発揮します。 |

便秘のタイプ、不快な症状や程度は人それぞれ。改善には自分のタイプにあった対処をすることが大切です。まずは、こちらであなたの便秘タイプを知ることから始め、自分に合う便秘薬や成分を見つけましょう。

もし、激しい腹痛や発熱、血便などの症状がある場合は、自己判断で便秘薬を使用せず、速やかに病院での受診をすることをおすすめします。

「ミネラル処方」の便秘薬

「ミネラル処方」の便秘薬とは、酸化マグネシウムなど、非刺激性成分の塩類成分を配合した便秘薬のことです。

腸の中へ水分を集める作用を持ち、腸内に滞留した便に水分を含ませてやわらかく膨らませ、自然に近いお通じを促します。

腸のぜん動運動を直接刺激しないので、身体(腸)に負担がかかりにくく、お腹にやさしく働きます。

症状・疾患を知ろう

症状・疾患を知ろう You donʼt know? “鈍脳”

You donʼt know? “鈍脳” 薬の成分ディクショナリー

薬の成分ディクショナリー 薬局との上手なつきあいかた

薬局との上手なつきあいかた 世界の街の薬屋さん

世界の街の薬屋さん セルメまんが劇場

セルメまんが劇場 セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制 ご挨拶

ご挨拶 会社概要

会社概要 250余年のあゆみ

250余年のあゆみ オペラのご紹介

オペラのご紹介 SDGsへの取り組み

SDGsへの取り組み 品質への取り組み

品質への取り組み ミッション

ミッション キャリア採用

キャリア採用 社員の想い

社員の想い